漫畫–蒼穹榜之萬獸歸源–苍穹榜之万兽归源

他辯明,這結尾一課要耽擱講了。

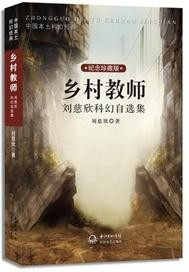

小說

又陣陣鎮痛從肝襲來,簡直使他昏迷不醒往常。他已沒能巧勁下牀了,便來之不易地移近牀邊的窗口。蟾光映在窗紙上,炯亮的,使小不點兒窗扇看上去恍若通向別樣領域的門,那園地的全體註定都是皓亮的,象用白銀和不凍人的雪做出的盒景。他顫顫地擡着手,從窗紙的破洞中望出來,直覺隨即留存了,他看來了地角天涯自個兒飛過了長生的鄉下。

莊幽僻地臥在蟾光下,近乎輩子前就沒人類同。這些黃壤高原上專有的平頂寮,形式上同村落周圍的霄壤包沒啥出入,在黑夜中色也一律,全總聚落相仿已融注這陳屋坡中央。才村前那棵老古槐很亮堂,樹上繁茂杈間的幾個老鴰窩愈加黑黑的,象是滴在這暗銀灰畫面上的幾滴溢於言表的墨點......實際上農莊也有大方煦的下,本秋收時,外面務工的愛人婦們大都迴歸了,部裡裝有童音和敲門聲,家炕梢上是炯的玉茭,打穀牆上娃們在桔杆堆裡打滾;再如翌年的上,打穀場被汽燈照得燈火輝煌,在那裡搭幾天鬧寬裕,搖漁舟,擺擺子。那幾個獅只剩下卡嗒嗚咽的木頭人腦袋瓜,上方越發都脫了,團裡沒錢置新獅皮,就用幾張被單取而代之,玩得也挺樂呵呵......但十五一過,班裡的中青年都在家打工掙生活去了,農莊一瞬沒了攛。只有每日黎明,當稀拉拉幾縷松煙騰時,村頭莫不呈現一兩個爹媽,揚起小胡桃平的臉,望子成才地望着那條往山外的路,截至被老楠掛住的結果一抹殘生沒有。天暗後,口裡先入爲主就沒了燈火,孩兒和父老們睡的都早,治安費貴,現在時到了聯機八一度了。

請抱緊我!

此時村裡影影綽綽廣爲流傳了一聲狗叫,音很輕,好象那狗在胡說。他看着農莊四下裡月光下的紅壤地,幡然覺着那好近乎妥實的海面。要算作水就好了,今年是連着第十九個旱年了,要想有收穫,又要挑水澆地了。緬想大田,他的目光向更近處移去,那些小塊的山田,月華下象一期大個子登山時留給的一度個蹤跡。在這隻長荊條和毛蒿的石碴山上,田也只可是然東一小塊西一小塊的,別說農械,連牲口都轉不開身,不得不憑人工種了。去年一工具麼瓷廠到這會兒來,收購一種微型手扶鐵牛,盛在這些巴掌大的地裡幹活。那狗崽子正是可,可村裡人說她們這是落湯雞哩!她們想過該署掌地能面世稍稍混蛋來嗎?實屬挑花似地種,能種出一年的皇糧就出色了,相見這麼樣的旱年,可能非種子選手錢都收不回來呢!爲如許的田買那三五千一臺的拖拉機,再搭上兩塊多一升的重油?!唉,這州里人的難處,路人哪能懂得呢?

漫畫

這,窗前橫貫了幾個纖維影,這幾個投影在不遠的田壠上圍成一圈蹲上來,不知要爲什麼。他領悟這都是本身的學員,實在倘若她們在附近,別眼眸他也能倍感她倆的消失,這直觀是他終生積澱沁的,然而在這生的收關時代裡更耳聽八方了。

他甚或能認出月華下的那幾個骨血,箇中無庸贅述有劉寶柱和郭翠花。這兩個男女都是本村人,本原無庸住校的,但他仍舊收她們住了。劉寶柱的爹十年前買了個川胞妹成親,生了寶柱,五年後娃大了,對那婆娘看得也鬆了,歸結有一天她跑回湖北了,還捲走了婆娘俱全的錢。這以來,寶柱爹也變得欠佳樣兒了,開端是賭,同莊子裡那幾個老痞子等位,把個家抓得只剩四堵牆一張牀;今後是喝,每天夜裡都用八毛錢一斤的紅薯燒把自我灌得沉醉,拿幼兒撒氣,每天一小揍三天一大揍,直到上次的一天夜分,掄了根鑽木取火棍險些把寶柱的命要了。郭翠花更慘了,要說她媽照舊明媒正娶娶來的,這在這然個鮮見事,女婿也很榮光了,剛巧景不長,終身大事剛辦完學家就察覺她是個癡子,於是送親時沒探望來,一筆帶過是吃了嗬藥。原有嘛,好端端的女士哪會到這窮得鳥都不大便的地址來?但不拘何等說,翠花要麼生下了,並真貧地短小。但她那瘋媽的病也尤爲重,犯起病來,晝間拿冰刀砍人,晚上惹事生非燒房,更多的功夫照舊在黯淡地笑,那濤讓人寒毛直豎......

盈餘的都是外村的男女了,他們的莊子距此近些年的也有十里山路,不得不住院了。在這所鄙陋的鄉村小學裡,他們一住執意一個有效期。娃們下半時,除此之外帶自個兒的被褥,每人還背了一袋米或面,十多個稚子在學校的深土竈起火吃。當秋夜賁臨時,娃們圍在竈邊,看着菜稀爛糊在大燒鍋中倒入,竈膛裡秸杆棗紅的逆光映在他們臉蛋兒......這是他一輩子美妙到過的最暖烘烘的畫面,他會把這映象帶到其它大世界的。